| 2枚の木版画が海を越え、「故郷」とも言える台湾に渡った。創作版画の先駆者と言われる恩地孝四郎(1891〜1955年)が、いずれも30年代に台湾を描いた作品。台湾の著名な画家の記念館に寄贈され、日台の美術交流に新たな一ページが刻まれた。

恩地は木版画や装丁、写真など芸術の幅広い分野で活躍した。日本で最も初期に抽象画を制作し、「日本の抽象美術の父」とも評される。 恩地は木版画や装丁、写真など芸術の幅広い分野で活躍した。日本で最も初期に抽象画を制作し、「日本の抽象美術の父」とも評される。

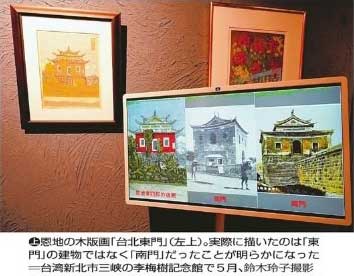

東京生まれの恩地は21年、姉の石崎加寿恵が結婚して台北市で暮らしていたのが縁で台湾を訪れた。数カ月間滞在して各地を巡り、油絵などを描いた。旅先で描いたスケッチや撮影した写真を元に、後に版画を制作した。寄贈の2点はいずれも多色刷りで、南部・台南の孔子廟を描いた「台南孔子廟側門」(36年)と旧台北城門を描いた「台北東門」(38年)だ。

雑誌の寄稿では、日程の都合で南端などに行けなかったことを嘆き、「今でも残念であり、又何回でもいってみたい所であるが爾来その好運を得ない」と記す。2枚の版画は加寿恵に贈られ、後に加寿恵の孫の伊東進さん(83)=兵庫県=ら兄妹に受け継がれた。

寄贈のきっかけは、台湾を代表する画家の一人、李梅樹(02~88年)の作品などを展示する「李梅樹記念館」(新北市三峡区)で特別展が開催され、この2点が出品されたことだった。

特別展は、台湾生まれの日本人画家、立石鉄臣(05~80年)の生誕120年に合わせて、立石と画家仲間たちの足跡や台湾とのつながりを紹介した。立石や李のほか、立石が大きな影響を受けた梅原龍三郎や台湾で活躍した塩月桃甫、台湾人の陳澄波、顔水龍、楊三郎……とそうそうたる画家の作品が並んだ。立石らは35年、三峡の李の家を訪れ、交流を深めている。

恩地はこの時同行していないが、記念館は、立石が恩地の装丁の美しさを高く評価し、2人に交流があったことから、恩地作品の展示をしたいと伊東家に版画の貸し出しを打診した。

では、伊東家が所蔵していることをなぜ知っていたのか。実は、進さんの妹の優里さん(76)が家族のルーツを調べて自身のブログに掲載し、版画も紹介していた。記念館側は日本語で書かれたそのブログを見て連絡したという。恩地作品は、他者が所蔵する油絵を含め6点が展示された。

新発見 東ではなく南 新発見 東ではなく南

版画「台北東門」を巡って今回、新たな発見もあった。描かれた旧台北城門の建物は「東門」ではなく、「南門」だった。研究者が資料を元に突き止めた。

版画は当初、貸し出しだったが、進さんらは、台湾で描かれた作品「故郷」ともいえる台湾に残したいと寄贈を申し出た。進さんと優里さんが6月3日、記念館を訪れて寄贈した。この日はくしくも恩地の没後70年の命日だった。

版画は日台の激動の歴史の中を歩んできた。45年の日本の敗戦後、台湾は中国大陸から渡った国民党政権が統治した。恩地の姉の石崎家が一足先に台湾を引き揚げた。進さんら伊東家がその家でしばらく暮らしたが、47年に台湾を去ることになった。荷物量は厳しく制限され、版画は置いていくしかなかった。家は台湾大の官舎となり、著名な台湾人地質学者の顔滄波氏が暮らした。顔氏は石崎家、伊東家と旧知の仲で、家に残っていた品々を大事に保管していた。52年ごろ、顔氏が官舎を去る際、版画などを日本の伊東家に送り届けてくれた。

こうして受け継がれた版画は70年余の歳月を経て、台湾に「帰郷」した。李梅樹の次男で記念館の景光館長(88)は「素晴らしい作品。ぜひ多くの人に見てもらいたい」と話す。優里さんは「台湾側に渡せてほっとした。絵にとっても幸せだと思う」と喜んだ。 こうして受け継がれた版画は70年余の歳月を経て、台湾に「帰郷」した。李梅樹の次男で記念館の景光館長(88)は「素晴らしい作品。ぜひ多くの人に見てもらいたい」と話す。優里さんは「台湾側に渡せてほっとした。絵にとっても幸せだと思う」と喜んだ。

恩地と李が、不思議な縁でつながっていたことも分かった。日清戦争(1894〜95年)の勝利により台湾が日本に割譲されると、北白川宮能久親王が95年、近衛師団を率いて台湾に上陸した。恩地の父・轍は家令として同行。北白川宮が同年、台湾で亡くなると、轍は北白川宮をまつる台湾神社(後の台湾神宮)の造営を提案した。

一方、李は太平洋戦争後の1947年から、地元・三峡にある道教の寺廟「三峡祖師廟」の再建に尽力した。景光館長によると、日本統治時代が終わって取り壊された台湾神宮の石材を取り寄せて廟の柱などに活用した。景光館長は「鳥居の石がとてもいい御影石だったので購入したと父から聞きました。恩地とこんな形でつながっていたことに驚きました」と明かす。

寄贈をきっかけに優里さんは、顔氏の次男が米国にいると知り、連絡を取ることができた。恩地の版画が飾られていた台北市の家は近年、文化資産としての価値が認められ市の「歴史建築」として保存が決まった。小さな版画が人々の記憶をつなぎ、新たな出会いを生んでいる。

回前頁

|