| 三峽舊稱「三角湧」,位於台北盆地的西南一角,三面環山,只有西北面向大漢溪河谷平原。由於正好是大漢溪、三峽溪和橫溪交匯之處,因而得名「三峽」,早期是大漢溪航運的重要港口,可想見當時這座位於山中的小鎮,曾經帆影幢幢、人聲雜沓、商業交易熱絡無比……

也因為三峽曾因藍染、茶葉、樟腦等貨品,成為北部地區的貿易重鎮,城鎮發展得很早,至今仍留下許多令人發思古之幽情的廟宇、老街、拱橋……成為攝影愛好者經常流連、玩味的景點。

李梅樹為重量級人物

藝術家李梅樹(1902-1983)生長於三峽。西元1928年赴日本東京習畫,奠定了深厚的寫實基礎。回台後堅持以寫實路線,描繪台灣鄉土之美。同時在多所大學任教,為台灣藝術教育扎根。被稱為台灣美術運動中的「萬里長城」。

西元1935-1958年間,李梅樹陸續出任三峽街庄協議員、縣議員服務鄉里。1947年開始,將畢生精力投入三峽祖師廟的重建工程,秉持創作藝術品的精神,結合民間藝術與學院藝術,建造出被稱譽為「東方藝術殿堂」的祖師廟。

李梅樹是藝術家,也是教育家、政治家,更是廟宇建築家。81年豐富多采的藝術生涯,在台灣美術史上,寫下璀璨傳奇的一頁。

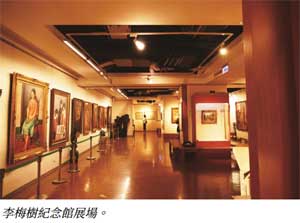

位於三峽的李梅樹紀念館,隱身在社區大樓一樓,由家族後代管理。館內展出畫家生前的書信文件,留學東京習畫時的身影,畫具、畫稿以及指揮建廟工程的照片等等,並定期輪番展出畫作。 位於三峽的李梅樹紀念館,隱身在社區大樓一樓,由家族後代管理。館內展出畫家生前的書信文件,留學東京習畫時的身影,畫具、畫稿以及指揮建廟工程的照片等等,並定期輪番展出畫作。

李梅樹的風景寫生,大部分描繪三峽區域常民生活,如清晨三峽河邊的浣衣婦女;人物畫像,則多以子女或親友為模特兒。佇立一幅幅畫作前(偶爾還能對照在館內服務,成長後的畫中主角),我不知不覺沉浸在兒時農村生活的溫馨回憶裡。

三峽拱橋旁臨河憶舊

三峽拱橋建於西元1933年(日治時期),仿歐洲新古典藝術風格的弧形橋身,橫跨在三峽河上,成為三峽的美麗地標,從此陸運取代了三峽與台北之間的水運交通。 三峽拱橋建於西元1933年(日治時期),仿歐洲新古典藝術風格的弧形橋身,橫跨在三峽河上,成為三峽的美麗地標,從此陸運取代了三峽與台北之間的水運交通。

從紀念館出來,走上大石橋,兩旁攤商林立,遊人如織,好不熱鬧。我倚著圍欄眺望,右手邊不遠處,一座弧形拱橋橫跨河上,是畫家李梅樹知名的〈三峽春曉〉裡的美麗橋影;河水悠悠,我揣想搜尋畫家描繪〈清溪浣衣〉的景點,發現早已景物全非了。

祖師廟守護四方信眾

橋的盡頭前方,就是莊嚴的祖師廟。 橋的盡頭前方,就是莊嚴的祖師廟。

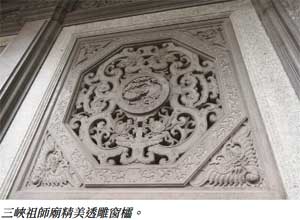

三峽祖師廟創建於清乾隆34年(1769),供俸的主神清水祖師是福建安溪人的守護神,安溪人帶著清水祖師遷台,定居三峽立廟供奉。由於清水祖師顯赫靈驗,祖師廟一直是三峽信仰與社會活動的重心。曾因地震和戰爭損毀而重建兩次。

民國36年(1947)第3次重建,由李梅樹主導設計規畫。整座廟宇採五門三殿式格局,以木材為頂、以石頭為基底。融合中國歷史、文化和寺廟藝術,加上西洋美術的專業,精緻的雕刻,使得這座清水祖師廟獲得「東方藝術殿堂」的稱譽。 民國36年(1947)第3次重建,由李梅樹主導設計規畫。整座廟宇採五門三殿式格局,以木材為頂、以石頭為基底。融合中國歷史、文化和寺廟藝術,加上西洋美術的專業,精緻的雕刻,使得這座清水祖師廟獲得「東方藝術殿堂」的稱譽。

三峽老街具有歐日風

老街從清朝中葉就已是熱鬧街道。西元1816年,日本殖民政府施行市街改造,將老街建構成歐風街道,形成中、西、日合併的特殊建築風格,台灣則於1995年,將三峽列入歷史風貌特定專用區。

狹長的街道,使得景觀連貫而緊湊。陽光灑在圓拱形長廊上,光影隨著時間移動變化,讓我恍如走入時光隧道,沉醉在懷古幽情中,流連不忍離去。

鄉土風兼融文化韻味

三峽,因為有李梅樹這位集藝術、教育、政治和廟宇建築於一身的全方位藝術家,終身奉獻鄉里的崇高情懷,醞釀出三峽濃郁的文化底蘊。

走一趟三峽,欣賞李梅樹充滿鄉土韻味的畫作,參拜莊嚴精雕的祖師廟,漫步紅磚圓拱連綿的老街,度過充實的一天,豐收滿行囊。

回前頁

|