�@�@�H��a�z���[�Ҭ����x�_���T�l�A���F����ܦW�k���u�F�����N����v���٪��T�l���v�q�~�A�٦��@�B�_���״I�����N�����E�E����������]�A�O���藍�i���L����߮��ش��I�C �@�@�H��a�z���[�Ҭ����x�_���T�l�A���F����ܦW�k���u�F�����N����v���٪��T�l���v�q�~�A�٦��@�B�_���״I�����N�����E�E����������]�A�O���藍�i���L����߮��ش��I�C

�@�@�����������]���[�A�̦�������B�A�K�O�q�]�誺�z�H���챵�ݤH���B�ѻ��H���A�������ѧ����𪺫�H�ݥ��A�ӳo�ǥ]�A�k��B�@���B�]�l�k�K�K�b��������a�ڦ����A���۷��h�쥿�O�e�a���~����ø�e�ɪ��үS��C

�@�@�������A���C�ȸѻ���e����Bø�e�I�����A�N�O���餣�����u�e���H�v�C�u�O����^�^�y�u�A�o�Ƿ��~�C�K�v���B�b���p�᪺�ʵ��֤k�B�F��ְ��A�p�����Ǧ��w���F�����C

�X���I�ήa�x �~���Y���W��

�@�@������X�ͩ�a��I�Ӥ��a�A�ۥ��߷Rø�e�A������ͭ�������C�a�H�쥻�Ʊ�������q�Ƥ�¾�A�b�a��W�X�H�Y�a�A�L�o�@�߷Q�����e�a�C�@�E�G�G�~�A������۰�y�Ǯղ��~��A���з�ڵ��a���Ǯդ��~�A�é�G�Q�����]�@�E�G�C�^�A�H�@�T�m�R���n�J��Ĥ@���x�i�]�x�W�x����N�i���|�^�A�ݦ~�A�S�H�m�T�l���n�J��ĤG���x�i�C

�@�@���ɡA��b�x�i��o�a�A�A����ŧi������w�g�㦳�e�a�����Ψ����A���n�Ӫ�������A���F�ҩ��e�a�]��X�H�Y�a�A�Q�����x�i�L���S���ʮu�L�]�䶡��u��`�y�^�A�äT����o�S��ӱo��u�K�f�d�v���a�A�C

�@�@�@�E�G�K�~�A������i�J�F�ʤt�ݵ�ø�e�Ǯղߵe�A���~�K�Ѷi�J�F�ʬ��N�Ǯզ�e��NŪ�C�i���n�����`�A�����𪺤j���@�~���صM�]�f�h�@�A�a���D�����j�����A�\�h���d�y�ɸ��b�����𪺪ӤW�A�����𤣱o�w��Ǥ@�Ǵ��A�ȯd�x�W�B�z�a�ơC

�@�@�o�����A���ˤοˤͯɯ��U��������A�u�饻�ǵe�A�����a���u�줽¾�A���b�z�Q���X���U�A�������٬O�����e����J�A��a�ȮƲz������A�ݵM�A���˭u��A�~�������Ƿ~�C

�\�O�����֩w �@�~����O�d

�@�@�@�E�T�E�~�A�T�Q�K����������A�H�m����n�M�m��P�k�n��T�@�~�A���O�J��饻�x��u�s��i�v�M�u�����G�d���ʦ~�^���i�v�A���x�W�H���o�L�aģ�C �@�@�@�E�T�E�~�A�T�Q�K����������A�H�m����n�M�m��P�k�n��T�@�~�A���O�J��饻�x��u�s��i�v�M�u�����G�d���ʦ~�^���i�v�A���x�W�H���o�L�aģ�C

�@�@���M�p���A������l��ı�o�ۤv���e���u�ߧ@�v�A�O�u���b�гy�����@�~�v�A���v�a��~�c��A�ҥH�ק�����@�͡A�L���e�u�e�˪B�n�͡A����X���e�A�Q������Y����o�X�ӡC�ڻ��A������u�b�@�E���T�~���}�ҽ�L�T�T�e�A�D�n�O���F���U���M�ǥͶ��Q�������x���~���j�i�A��l���e�A�h���㪺�O�s�b�T�l������������]�C

�@�@�u���˥ͫe������e���͡A�{�b�����˪��e�C�v�ѵe�a���T���l�����廡�G�u�m����n�u���@�T�A�p�G�汼�F�A�N�û��R���^�ӡA�����]�ؤ֤F����@�T���˪��N���@�A���|�O���[���ӻ�����A��藍�_�����W�W��e�d�U�Ӫ����ˡC�v

���N�l�D�L��� ��l�k�R�o�t�W

�@�@���a���T�l���k�����ӦP���ΡA���~�A�@�e�ɪ����ˡA�O�Ӥ���˪��ˡA�]�������𤣬O���F�����e�e�A�ӬO������N�L��Ҫ��l�D�A�ҥH�g�`�ݨ���ˤ@���S�@���ק�B��@�~�A�C�@�T�e���O���W�Ч@�������C

�@�@�o�쥭�ɨI�q�Y�F�����ˡA�s�e�㳣������k�H�K�IIJ�A���C�@��Y�N�X�����k��A���|�����L�e�����үS��A��C�K�û��d�b�e���W�A�P�ɯd�b���˪��O�Ф��C

�@�@���~�A�C��s���Q�A���|�o����˪��@�T�m������n�@�������C������N�O�x�W�U�٪��K�J��A�H�x�y�o���H�x�u�~�~���l�v�B�u��}�I�Q�v�A�o�ӶDzΡA�L�ìO�e�a���˹�k��̷ŬX�B�`�������֡C

�ʳy�T�l���v�q �˪�g�a�M�H��

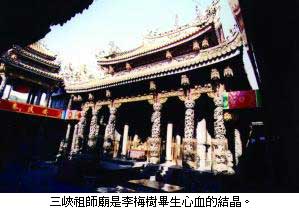

�@�@�|�Q�����H�᪺������A�ͩR�y����F�@�Ӥj�s�A�b�a����Ѫ��O�ܤU�A�ɥ����M���N���J���D����������A���U�T�l�M�����v�q�����ؤu�@�C���᪺�T�Q���~�A��ߦ�e��������A��}�ۧڧ����A��`�F�Ҧ����ɶ��M�����A��`�b�o�y���J��B��u�B�ؿv�Bø�e�B�u������o���N������@�����u�F�����N����v�W�C �@�@�|�Q�����H�᪺������A�ͩR�y����F�@�Ӥj�s�A�b�a����Ѫ��O�ܤU�A�ɥ����M���N���J���D����������A���U�T�l�M�����v�q�����ؤu�@�C���᪺�T�Q���~�A��ߦ�e��������A��}�ۧڧ����A��`�F�Ҧ����ɶ��M�����A��`�b�o�y���J��B��u�B�ؿv�Bø�e�B�u������o���N������@�����u�F�����N����v�W�C

�@�@�������ӥ��x�U�a������A�q�ۨ����J�@�y�u�K���E�@��A���j�a�j�㨭��A�L�������n�D�A�]���y���Ĭ�A���`�p�������ǯ��i�[�W�״I���F�����N���[�A�s�j�v�]��A�A�@�s�H�@�N�Ǥ@�N�A���d�b�T�l���v�q�ة�\�ҡC

�@�@�����𥻤H�]����q�K�Q�ۭz�r�@�夤���X�G�u�K�K�D���T�l�M�����v�q�T�Q�h�~�Ӫ����ؤu�@�A���ڹ�x�W�������N�F�i�@�B���`���F�ѡA�q�ӹ����ҩP�D���@���A���ͤF�L���`�誺�P���C

�@�@���H�̼֤Ѫ��R�A�Ũ}�¾�A�Ի��J�W���ѩʡA���H�D�`�ˤ����ζH�A�@�����ʵۧڴ��R�m���A��ۤv�J�߳߷R���@���ưȡA�i�{�b�e���W�C�]�i���O�L�̯u�ۼ������ͬ��A�״I�F�ڪ�ø�e���[�F�ӧڪ�ø�e�ؼлP�z�Q�A��N�O�e�X�ۤv�ҷP�ʩ����R���D���A�۵M�ӵM�a�Φ��ۧڿW�S���Ч@��V�P����C�K�K�v

�e�������� ��o�ïd��

�@�@�������ߦ~���Ч@����A�C�J����A�Ĥl�̴N�}�����ѵe�a�^��T�l�C��T�l�����廡�G�u���ɤ��A�I���C�ƽc�B�e���ί��y�ȡA���b���˨��ǡA�ݥL�@���������e�e�K�K�C�v

�@�@�`���������u�����v���������F�馩�A�ѵe�a�|���ά۾���ӡA�d�U�����������A�M��^�a�C�C�e�A�ݵ۷Ӥ��A�N�����ܤƳz�L�e���A�d�b�e���W�A�⨺�@�b�������v�A�e���ë����O�СC

�ȤW����

�@�@�u����������]�v�y����x�_���T�l�����ظ��B�w�˰�p�������諸�K�̫Ѥ��C���}�M���z�����������A�����M�J��î���A�O�����𪺥b���칳�C �@�@�u����������]�v�y����x�_���T�l�����ظ��B�w�˰�p�������諸�K�̫Ѥ��C���}�M���z�����������A�����M�J��î���A�O�����𪺥b���칳�C

�@�@�i�J���ϡA�ⰼ�������o�����i�ܦ��~���y�B��v�@�~�B�e���B�զ�L�A�Φ�����v�ҨϥΪ����������C�䤤�ޤH�`�ت��O���б¦~���ɪ�ø�e��Z�A�q���ݮݦp�ͪ��j�ˤH���e���A�i�H�ݥX������~�֮ɴN�w�R���y�S��ø�e�Ѥ��C

�@�@�����]�t�@�B�e�諸�Ŷ��A��ܩʦa�i�ܧ��б¤@�ͤ����n���o�e�@�~�A�P�ɱq�o�ǵe�@�]�i�H�ݥX������N�v�T������C�b���������Q�l�~ø�e�ͲP���A���P���q���ͬ����m�A�P�������𤣦P���檺���N�Ч@�G������ߦ�v�o�e�A�߷R�L�H���M�ǰ|���e���F�������ϩ߶}��vø�e���v�T�A�}�l�yø���g�������H���F�ߴ��h�ĺ�Ӽg�ꪺ�ުk�B�A�A���G����m�@�e�C

�@�@��Ч@���k���H�~�N���P���ҧ���A�M�ӹ�m�g�B�H�����������h�P���ۡA�o�O�ë����A�����C

�@�@���б¾ժ��H���e�@�A�ר���w�yø�Q�k�����A�A�ǥѵe������e�{���N�y�檺��ۡB�v�����A�i�H�s���O�W���k�q�T���ܤK���~�N���˧�W���ܪ����{�C

�@�@�o�ǼаO�ɥ��y�����A�b�O�W���N�Ч@���d�U�F���㪺�L�O�A�]�������]���t�@�S��F���~�A�e�@�����I���媫�]�O�s�b�{���A�ꪫ�P�e�@�P�ɮi���A�]���Ѱ��[�̪Y��t������C

���F�`�I�l

�@�@�ͩR�����L�ȡA�Өӥh�h�A�ߦ��ñ����U�~��L���C

�^�e��

|